| Главная » Статьи » Публикации » Научно-методические публикации |

Образ пророка в одноимённых стихотворениях А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова и Н.А.Некрасова

Русская поэзия XIX дала нам три взгляда на мир, три точки зрения на жизнь человека и место его существования, три концепции понимания поэта и поэзии. Наиболее полно эти взгляды выражены в стихотворении А.С.Пушкина «Пророк» и одноимённых произведениях М.Ю.Лермонтова и Н.А.Некрасова. Образ пророка – прежде всего образ религиозный, и обращение к нему требует от автора – наряду с верой – чёткой жизненной позиции и особой ответственности за своё слово. Пророк – человек, возглашающий истину, избранный Богом и устами которого говорит Бог, и цель пророка на земле – нести христианские истины. Однако, намеренное или ненамеренное искажение автором истинного, христианского понимания пророка, способно привести к возникновению образа лжепророка, несущего совершенно иные, противоположные ценности и истины. И разница между пророком и лжепророком не только в тех истинах и лжеистинах, которые они несут, но и в самой природе их духа, и если брать шире – в тех силах, которые за ними стоят, которые, в конечном счёте, ведут человека к царству Бога или к царству Антихриста. И на кажущуюся на первый взгляд схожесть, одноимённые стихотворения названных мной авторов имеют разные трактовки образа пророка. И у А.С.Пушкина, и у М.Ю.Лермонтова, и у Н.А.Некрасова наблюдается проведение параллели между образом пророка и поэтом. Подобно тому, как пророк получает свой дар от Бога и несёт всем людям христианские истины, так и поэт черпает вдохновение свыше и словом способен затрагивать человеческие сердца. Обратимся к пониманию образа пророка А.С.Пушкиным:

ПРОРОК

Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, – И шестикрылый серафим На перепутье мне явился. Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, – И их наполнил шум и звон: И внял я неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход, И дольней лозы прозябанье. И он к устам моим приник, И вырвал грешный мой язык, И празднословный и лукавый, И жало мудрыя змеи В уста замершие мои Вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И угль, пылающий огнем, Во грудь отверстую водвинул. Как труп в пустыне я лежал, И бога глас ко мне воззвал: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». Стихотворение написано в 1826 году. Лирический герой, томимый «духовной жаждой», находясь на перепутье, т.е. во дни сомнений и поиска себя, встречает серафима, полностью преображающего главного героя и меняющего его взгляд на мир. Некогда закрытые глаза, как признак духовной слепоты, обретают орлиную зоркость; уши героя стали слышать всё, что не было ему доступно раньше – и дольний мир, и горний; «грешный язык» заменён змеиным жалом, способным жалить и «глаголом жечь сердца людей»; вместо обычного сердца в отверстую грудь входит «угль, пылающим огнём» - новое отзывчивое и горячее сердце. Теперь к лежащему как труп лирическому герою обращается Бог, называя его пророком и определяя его будущую судьбу и назначение: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей». По мнению А.С.Пушкина, настоящий пророк должен иметь «зоркие глаза, чуткий слух, острый язык, трепетное сердце, чтобы видеть, слышать, клеймить несправедливость и чувствовать страдания и боль людей – нести христианские истины, несмотря на трудности и тяготы» []. Таким же должен быть и истинный поэт, чья лира несёт свет и отдана народу. Как мы видим, А.С.Пушкин создаёт исконное русское понимание образа пророка, вкладывая в него христианское звучание. Многие исследователи, однако, относят это стихотворение А.С.Пушкина к гражданской лирике и видят в нём революционные настроения, связывая причину написания произведения с вестью о казни декабристов и наполняя образ пророка чертами борца с «гнётом царского режима». Такая позиция, на наш взгляд, не отвечает идее стихотворения. Пророк, как и поэт, несёт христианские истины независимо от существующей власти, эпохи и каких бы то ни было иных причин, признавая высшим судом только суд Бога.

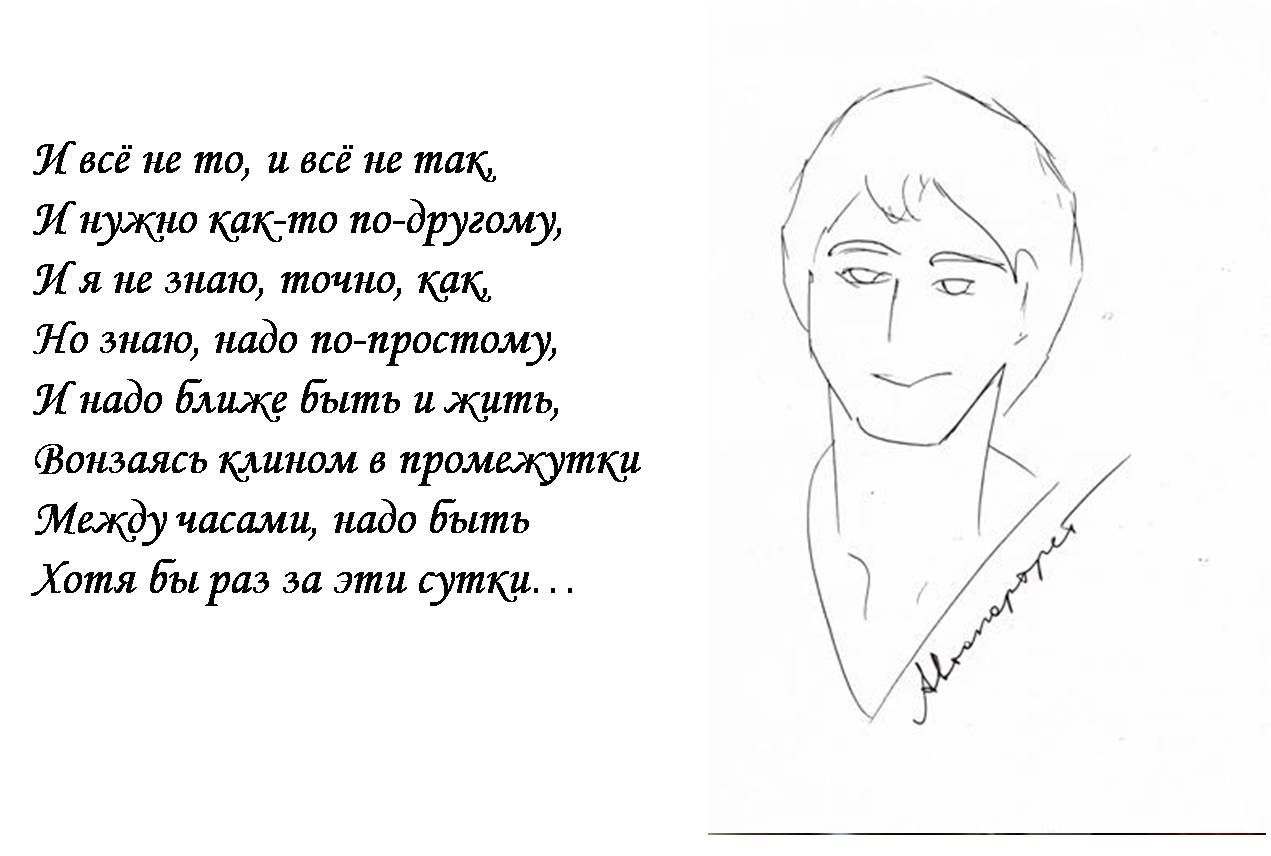

Образ пророка развивает вслед за А.С.Пушкиным М.Ю.Лермонтов. Стихотворение Лермонтова написано в последний год жизни автора – в 1841 году – и подводит своеобразный итог творческому и жизненному пути поэта. Известно, что в последние годы жизни в творчестве Лермонтова возникли противоречия – наметился переход от романтизма к реализму, от эгоистического, индивидуального начала к русскому пониманию жизни, о чём свидетельствуют такие произведения, как «Бородино», «Родина» и др., но переход этот не был осуществлён окончательно из-за смерти поэта. В стихотворении «Пророк» Лермонтов развенчивает собственные прежние убеждения, теории мистического богоизбранничества и превосходства пророка и поэта, показывая всю несостоятельность эгоистического начала и жизни только для самого себя. Если в стихотворении А.С.Пушкина показано рождение пророка, то в произведении Лермонтова – его дальнейшая судьба.

ПРОРОК

С тех пор как вечный судия Мне дал всеведенье пророка, В очах людей читаю я Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви И правды чистые ученья: В меня все ближние мои Бросали бешено каменья.

Посыпал пеплом я главу, Из городов бежал я нищий, И вот в пустыне я живу, Как птицы, даром божьей пищи;

Завет предвечного храня, Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня, Лучами радостно играя.

Когда же через шумный град Я пробираюсь торопливо, То старцы детям говорят С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: вот пример для вас! Он горд был, не ужился с нами. Глупец, хотел уверить нас, Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него: Как он угрюм и худ и бледен! Смотрите, как он наг и беден, Как презирают все его!»

Как мы видим, судьба пророка в стихотворении трагична. Человек, призванный нести слово Бога, повсюду гоним и презираем. Лермонтов создаёт образ пророка, отошедшего от порученных ему свыше заветов. Пророк не видит ни одного достойного человека вокруг себя, читая в глазах людей лишь «страницы злобы и порока». В стихотворении появляется противопоставление: пророк (поэт) – народ, толпа. Гордыня («он горд был, не ужился с нами») ставит пророка в его же собственных глазах на недосягаемую высоту, только с ним говорит Бог, только он может нести истинное слово, и потому выпавшие на его долю тяготы и испытания воспринимаются им как заслуженные страдания, делая его изгнанником и чужим среди людей. Только в пустыне он чувствует силу своего дара: Мне тварь покорна там земная; И звезды слушают меня, Именно потому, что пророк забыл о своём высоком предназначении и противопоставил себя всем людям, живущим на земле, «правды чистые ученья» не приносят добра и не проникают в человеческое сердце. Так и поэт, по мысли Лермонтова, оторванный от народа, считающий себя выше других и идущий в своём творчестве по пути индивидуализма, не способен нести христианские истины и никогда не будет понят и принят. Таким образом, Лермонтов в стихотворении создаёт трагический образ пророка, ставшего жертвой собственной гордыни и потому утратившего со стороны людей веру в него. Пророк, как человек, не выдержал возложенного на него дара. Автор показывает всю несостоятельность индивидуалистического взгляда на мир.

Следующее стихотворение, с одноимённым названием «Пророк», было написан Некрасовым в 1874 году, за 3 года до смерти, в период его «Последних песен». По воспоминаниям революционера-народника П.В.Григорьева (Безобразова), на его вопрос о портрете Н.Г.Чернышевского, Некрасов встал и прочёл стихотворение «Пророк» []. Несмотря на все литературоведческие споры о том, кому всё же посвящено произведение, бесспорным остаётся следующий факт: образ некрасовского пророка приложим к «любому человеку 70-х гг., соединившему в себе демократический революционный идеал с очарованием нравственной чистоты и красоты» [].

ПРОРОК

Не говори: "Забыл он осторожность! Он будет сам судьбы своей виной!.." Не хуже нас он видит невозможность Служить добру, не жертвуя собой.

Но любит он возвышенней и шире, В его душе нет помыслов мирских. "Жить для себя возможно только в мире, Но умереть возможно для других!"

Так мыслит он - и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна, Не скажет он, что гибель бесполезна: Его судьба давно ему ясна...

Его еще покамест не распяли, Но час придет - он будет на кресте; Его послал бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе.

Как мы видим, в лице пророка Н.А.Некрасов представляет нам идеал общественного деятеля 70-х годов XIX века, и этот идеал прямо вытекает из общеизвестной некрасовской формулы: «Поэтом можешь и не быть, но гражданином быть обязан». Следовательно, любой человек обязан быть гражданином, а если он ещё и поэт – обязан быть вдвойне. По мысли Н.А.Некрасова, существующий режим России не даёт возможности пророку, как и поэту, «служить добру, не жертвуя собой». Образ некрасовского пророка крайне противоречив: с одной стороны, пророк является настоящим идеалом и носителем христианских ценностей, так как служит добру и готов пойти на жертву ради других, в душе его нет «помыслов мирских» и любит он широко и возвышенно; с другой стороны – нравственная чистота и высокие христианские идеалы приобретают революционный характер, рождая образ пророка-революционера. В данном контексте совсем иное значение приобретают слова «рабы земли»: речь идёт не только о рабах божьих, но и рабах в прямом смысле этого слова, которые не имеют сил или не хотят бороться за свою свободу и торжество справедливости, и эту борьбу принимает на себя пророк, т.е. революционер, гибель которого, в конечном счёте, сравнивается по величине жертвы и чистоте помыслов с жертвой Иисуса Христа: Его еще покамест не распяли, Но час придет - он будет на кресте. Более того, если М.Ю.Лермонтов делает главным виновником трагической судьбы пророка самого пророка, поражённого грехом гордыни, то в стихотворении Н.А.Некрасова виновным в трагической судьбе пророка, пусть если и не прямо, то косвенно, становится народ – «рабы земли», не встающие на путь борьбы, и только собственная жертва пророка-революционера должна им «напомнить о Христе» и свободе. Таким образом, Н.А.Некрасов тоже показывает дальнейшую судьбу пророка, развивая пушкинское стихотворение, и создаёт противоречивый образ, в который вкладывает христианское наполнение, соединяя его с революционной патетикой. Признать возможную революционность пророка – значит соединить христианский образ с кровью и человеческим насилием, так как любая революция, как и любая борьба, невозможна без крови. В данном противоречии заключается основная, и, наверное, трагическая сторона творчества Н.А.Некрасова.

Таким образом, созданный А.С.Пушкиным «Пророк» положил начало ещё одним двум одноимённым стихотворениям М.Ю.Лермонтова и Н.А.Некрасова. Образ пророка (поэта), возникающий в стихотворении А.С.Пушкина, наиболее полно отвечает русскому, христианскому взгляду на мир. И в стилистическом плане стихотворение Пушкина наиболее близко к библейскому образу. | |

| Просмотров: 15673 | |

| Всего комментариев: 0 | |